Origines bibliques

- D’abord, de la Bible, avec notamment l’Ancien Testament, l’idée d’un jubilé vient du Livre du Lévitique (25, 8-13). Ce livre est le troisième des cinq livres de la Torah. Il doit son nom au terme « lévite », désignant les membres de la tribu de Lévi, traditionnellement préposés au Temple et dont sont issus les prêtres. Il parle des devoirs sacerdotaux en Israël. Il y est dit ce qui suit :

08 Vous compterez sept semaines d’années, c’est-à-dire sept fois sept ans, soit quarante-neuf ans. 09 Le septième mois, le dix du mois, en la fête du Grand Pardon, vous sonnerez du cor pour l’ovation ; ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. 10 Vous ferez de la cinquantième année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé : chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. 11 Cette cinquantième année sera pour vous une année jubilaire : vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. 12 Le jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez ce qui pousse dans les champs. 13 En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété.

Ainsi donc tous les cinquante ans, un Jubilé était célébré par les Israélites. C’était une année de libération et de réjouissance, où les esclaves étaient libérés, les dettes annulées, et les terres retournées à leurs propriétaires originaux. Cette année était vue comme sacrée, un temps pour la terre de se reposer et pour les gens de se consacrer à Dieu et à la famille.

- Ensuite, au sein du Nouveau Testament, l’idée de pardon et de renouvellement spirituel, en particulier dans l’enseignement de Jésus sur la miséricorde et le pardon, a également influencé la notion de jubilé dans le christianisme.

Son histoire

- C’est en l’an 1300 que le pape Boniface VIII instaura la première année sainte. Et ce sont les pèlerins eux-mêmes, nombreux cette année-là à Rome, qui le lui ont demandé. Le climat était propice. Sous l’influence des spirituels franciscains et de leur maître à penser, Joachim de Flore (12e siècle), la chrétienté occidentale vivait alors une période de tension eschatologique et apocalyptique. La bulle papale du 22 février 1300 accordait à tous ceux qui, après s’être confessés, visiteraient chaque jour, pendant deux semaines, les basiliques romaines de Saint-Pierre et de Saint-Paul la rémission complète de leurs péchés et la levée des peines encourues. Pour ne priver aucune génération des bienfaits de cette indulgence exceptionnelle, Boniface VIII fixa l’intervalle entre deux jubilés à cinquante ans. Cette décision a introduit dans l’Église latine d’Occident l’usage du jubilé, période d’un an marquée par une surabondance de la miséricorde divine et qualifiée, pour cette raison, d’ « année sainte ».

- À partir du milieu du 15e siècle, les jubilés se succédèrent tous les vingt-cinq ans. Les conditions de l’obtention de l’indulgence jubilaire s’étaient déjà élargies par l’ajout des basiliques du Latran et de Sainte-Marie-Majeure aux deux précédentes. Le rite de l’ouverture et de la fermeture des portes saintes des quatre basiliques majeures remonte au pontificat d’Alexandre VI Borgia (1499).

- La dimension spirituelle de l’année sainte s’accrut encore à partir de 1575, à la faveur de la Réforme catholique. Le pèlerinage du jubilé devint une vaste entreprise de pénitence et de mortification collective autour du pontife romain. Il en fallait du courage aux pèlerins ! Aux dangers du voyage se greffaient les difficultés sur place : trouver un logement, se nourrir, circuler dans la Ville, éviter le vol à la tire… Après la grande fracture du protestantisme, l’accueil et l’hébergement se développèrent à la mesure de l’ampleur du pèlerinage qui ne cessait d’attirer à Rome les foules des nations européennes restées fidèles à l’Église catholique romaine.

- La lente déchristianisation du 18e siècle, les révolutions du 19e, le déclin puis l’effondrement du pouvoir temporel des papes provoquèrent l’arrêt du jubilé pendant un siècle (1825-1925). Les années saintes de 1850, 1875 et 1900 furent proclamées mais non célébrées. Six jubilés, dont deux extraordinaires, ponctuent le 20e siècle : 1925 et 1933 (1900e anniversaire de la Passion du Christ, Pie XI), 1950 (Pie XII), 1975 (Paul VI), 1983 (jubilé de la Rédemption) et 2000 (Jean-Paul II).

- Depuis 1300, les papes ont progressivement amplifié la portée du jubilé. C’est en 1950 que Pie XII proclama le caractère universel de l’indulgence jubilaire. Désormais, il n’est plus nécessaire de rejoindre Rome. L’année sainte apparaît bien comme un temps fort – temps de conversion, de pénitence, de pardon mais aussi d’action de grâce – dans la vie de l’Église et comme le fruit d’une politique pontificale visant à rassembler les fidèles autour de la personne du pape.

- L’Histoire retient désormais vingt-neuf années saintes avec celle de 2025.

Réf. / Monique Maillard-Luypaert, diocèse de Tournai, 2025

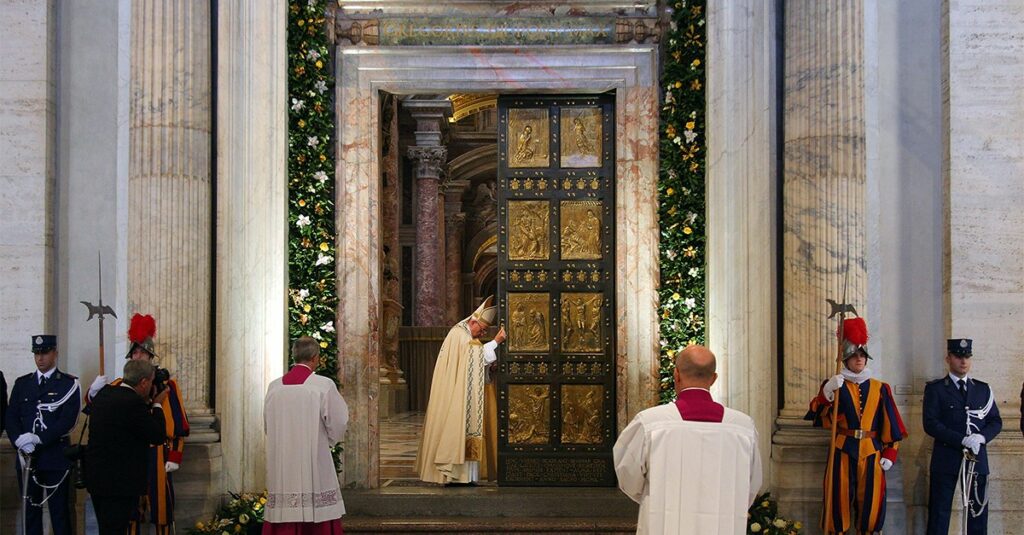

La Porte Sainte

- La Porte Sainte rappelle la responsabilité qu’a tout croyant d’en franchir le seuil : c’est une décision qui suppose la liberté de choisir et en même temps le courage d’abandonner quelque chose, de laisser derrière soi quelque chose (cf. Mt 13, 44-46) ; passer par cette porte signifie professer que Jésus-Christ est le Seigneur, en raffermissant notre foi en lui, pour vivre la vie nouvelle qu’il nous a donnée. C’est ce que le pape Jean-Paul II avait annoncé au monde le jour même de son élection : « Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. »

- Une Porte Sainte est la traduction concrète dans notre quotidien de l’image que Jésus lui-même s’applique dans l’Évangile : « Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé » (Jean 10, 9).

- La Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome s’est ouverte pour la première fois à Noël en 1499. Le 24 décembre 2024, le pape François l’a ouverte à nouveau pour marquer le début de l’Année sainte du Jubilé « Pélerins de l’Espérance ».

- Une Porte Sainte est présente dans les quatre basiliques majeures de Rome : Saint-Jean du Latran (la cathédrale du pape), Saint-Pierre, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Paul-hors-les-murs.